Es war einmal ein Mann. Dieser Mann lief in den letzten Jahren, mal mehr, mal weniger, auf den deutschen Ultra-Strecken herum. Er fühlte sich dort ganz wohl, aber eines wollte ihm nicht gelingen, einmal 100 Meilen zu laufen. Alle Versuche dazu scheiterten, sei es aus gesundheitlichen Problemen, mentaler Schwäche oder läuferischer Unerfahrenheit. Das Monster hatte sich als zu stark, zu groß erwiesen.

Im Oktober 2015 stolperte er bei der Suche nach einem läuferischen Jahreshöhepunkt über den Thüringenultra. Richtig, dort wollte er schon lange einmal starten, irgendwie war es ihm bisher aber noch nicht vergönnt gewesen. Und was erblickten seine müden Augen da? Zum zehnjährigen Jubiläum würden 100 Meilen angeboten werden. 100 Meilen, 161 Kilometern mit fast 3500 Höhenmetern. Da war der Entschluss gefallen (auch wenn er seinem holden Weibe das erst im Januar verkündete) und das Training (oder das Unheil? Wir werden sehen!) nahm seinen Lauf. Das Monster sollte erlegt werden. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Auch, sich seinem Monster stellen. Aber lasst ihn uns selber berichten, wie es ihm ergangen ist.

In den letzten Jahren habe ich mich läuferisch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ich habe wenig trainiert, bin noch weniger Wettkämpfe gelaufen – anderes war einfach wichtiger. Aber jetzt hatte ich wieder mal richtig Lust auf eine echte Herausforderung. Und die 100 Meilen wollte ich ja schon lange mal knacken. Und ich wusste: Um das zu schaffen, musste ich mich wirklich vorbereiten. 100 Kilometer mögen (mit viel Leid) noch mit mäßigem Training funktionieren, aber alles, was darüber hinausgeht, macht mir enormen Respekt.

Und so begann ich im Oktober 2015 das Grundlagentraining. Viele entspannte, lockere Kilometer, dabei den Umfang immer weiter ausgedehnt, so dass Ende März 2016 fast 1050 Kilometer zu Buche standen. Und das wichtigste: Ich war bis auf eine kleine Blessur Anfang Februar verletzungsfrei geblieben und hatte richtig, richtig Lust auf die direkte Vorbereitung, die sich über 13 Wochen erstrecken sollte.

Und auch diese 13 Wochen gestalteten sich sehr erfolgreich. Ich habe mit meiner Frau den Deal geschlossen, dass sie mir alle Freiheiten und Zeit für das Training zugesteht (was für mich wirklich, wirklich nicht selbstverständlich ist, mit drei kleinen Kindern zu Hause und einem fordernden Job – DANKE mein Schatz!), ich dafür aber auf alle Vorbereitungswettkämpfe verzichte. Denn die kosten noch mehr Zeit und Geld. Ein sehr guter Kompromiss für mich.

Stellte sich nur die Frage, wie ich dann auf meine Kilometer komme. Ich habe die Länge meiner langen Läufe ausgedehnt. Bin nur 2 Mal zwischen 30 und 35 Kilometern gelaufen. Ansonsten immer länger. 43, 48, 50, 58, 66, 73, bis zu 100 Kilometer. Alleine. Im Training. Dazu bin ich regelmäßig an meinem einzigen freien Tag die Woche um 4 Uhr aufgestanden, um dann noch was von meiner Familie zu haben, wenn ich wieder zu Hause bin. Hart, aber für die Psyche auch nicht das schlechteste, habe ich mir gedacht…

Und so flogen die 13 Wochen dahin, ich habe fast alle sächsischen Brauereien durch mein Training kennen gelernt (Anmerkung: Brauereilaufen, das: Man läuft von sich zu Hause aus eine Brauerei im Umfeld an, trinkt dort ein Bier und fährt mit dem Zug oder Bus wieder zurück. Schönes Training, nette Motivation und immer wieder neue Strecken…) und ich konnte am Ende mit gutem Gewissen sagen: Ich habe alles getan, was ich konnte. 1100 Kilometer in 3 Monaten, keinen Lauf abgebrochen, jede Woche ein Hügelfahrtspiel – mehr ging nicht.

Und so flogen die 13 Wochen dahin, ich habe fast alle sächsischen Brauereien durch mein Training kennen gelernt (Anmerkung: Brauereilaufen, das: Man läuft von sich zu Hause aus eine Brauerei im Umfeld an, trinkt dort ein Bier und fährt mit dem Zug oder Bus wieder zurück. Schönes Training, nette Motivation und immer wieder neue Strecken…) und ich konnte am Ende mit gutem Gewissen sagen: Ich habe alles getan, was ich konnte. 1100 Kilometer in 3 Monaten, keinen Lauf abgebrochen, jede Woche ein Hügelfahrtspiel – mehr ging nicht.

Und je näher der 1.Juli kam, desto nervöser, aufgeregter wurde ich. Ich habe die Verpflegungspunkte auswendig gelernt. Das Höhenprofil. Meine gesamte Umgebung verrückt gemacht. Meine Startzeit X-mal festgelegt und wieder verworfen. Meinen Rucksack 1000 Mal probegepackt. Und war so dankbar, als das große Wochenende endlich, endlich da war (meine Frau übrigens auch…)

Die Zielsetzung war klar: Ankommen. Ach was, überleben. 26 Stunden Zeit sind da. 24 Stunden wären der Hammer. Aber wenn ich um 21:59:59 über die Ziellinie taumle, wäre das ein riesiger Erfolg. Dann hätte ich das Monster erlegt – und nicht das Monster mich!

Für die 100 Meilen konnte man ab 16 Uhr zu jeder vollen Stunde starten. Kilometer 71 musste zwischen 4 und 7 Uhr erreicht werden. Kam man früher, musste man warten, kam man später, wurde man aus dem Rennen genommen. Ich habe mich für einen Start um 20 Uhr entschieden. Ich wollte unbedingt möglichst pünktlich um 4 Uhr in Sondra sein, um dann, hinten raus, volle 18 Stunden für die letzten 90 Kilometer zu haben. Denn um 22 Uhr war Zielschluss. So verbummelte und verdöste ich den Tag, schickte ab 16 Uhr jede Stunde eine Truppe Läufer unter lautem Gedöhns auf die Strecke – und konnte es nicht mehr erwarten, dass es endlich, endlich losging! Dann, endlich war es 20 Uhr und eine für mich überraschend kleine Truppe von 9 Läufern wurde auf die Strecke geschickt.

Teil 1: Durch die Nacht

Endlich laufen. Endlich geht es los. Ich fühlte mich super, das Wetter war ein Traum – sonnig und nicht zu warm, der nächste Tag sollte kühler und leicht regnerisch werden. Perfekt. Was habe ich eine Angst vor möglicher Hitze oder Dauerregen gehabt! Ich mäßigte mich selbst, nicht zu schnell zu werden, rund zu laufen, alles zu genießen.

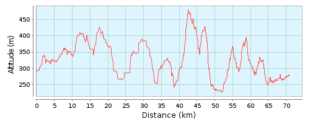

Aus der Neunergruppe wurden schnell kleiner Gruppen, die dann auch bald zerfielen. Jeder machte sein Ding, was mir auch recht war. So ließ ich es rollen. Mich erwarteten 71 Kilometer, davon etwa 50 bei völliger Dunkelheit, mit ca. 1100 Höhenmetern. Ziel: Genau 8 Stunden. Ambitioniert, aber machbar. Dachte ich.

Nach 10 Kilometern begegnete ich den ersten Krallen des Monsters – sie gruben sich direkt in meinen Bauch. Es gluckerte in meinem Magen, als hätte ich einen Liter Wasser auf ex getrunken. Es krampfte immer wieder mal an den unterschiedlichsten Stellen meines Bauches. Nie wirklich schlimm. Aber extrem unangenehm. Und auch ein Stopp im Gebüsch änderte nichts daran. Um es vorweg zu nehmen: Bei km 110 (!) waren die Schmerzen auf einmal verschwunden. Bis dahin waren sie meine treuen Begleiter.

Bis Kilometer 32 oder so war die Strecke recht unspektakulär, Wald- und Wiesenwege, die sich mal sanft nach oben oder unten wanden. Dann wurde es etwas trailiger, aber immer noch gut zu laufen. Mir ging es gut, ich war viel zu schnell, wusste aber aus Erzählungen, dass es ab Kilometer 41 hart werden würde und dann auch noch 20 hügelige Kilometer folgen. Dafür wollte ich einen kleinen Puffer rauslaufen, was auch gelang.

Bis Kilometer 32 oder so war die Strecke recht unspektakulär, Wald- und Wiesenwege, die sich mal sanft nach oben oder unten wanden. Dann wurde es etwas trailiger, aber immer noch gut zu laufen. Mir ging es gut, ich war viel zu schnell, wusste aber aus Erzählungen, dass es ab Kilometer 41 hart werden würde und dann auch noch 20 hügelige Kilometer folgen. Dafür wollte ich einen kleinen Puffer rauslaufen, was auch gelang.

Bei Km 35 fing ich an, Läufer zu überholen, die in den Stunden vor mir gestartet waren. Das gibt natürlich Motivation, es war nun auch bis zum Schluss nicht mehr einsam auf der Strecke. Die Strecke war auch in der Dunkelheit super zu finden. Man musste zwar immer konzentriert laufen, durfte nicht „wegdämmern“, aber wenn man aufmerksam war, war es schwierig sich zu verlaufen: Pfeile mit Leuchtkreide am Boden, Flatterbänder mit Reflektoren in den Bäumen, Reflektoren an jeder möglichen Stelle. Was das Team da bei der Streckenmarkierung geleistet hat, ist allererste Sahne!

Nach dem (wie bei allen sehr gute ausgestatten) Verpflegungspunkt bei Kilometer 41 spürte ich zum ersten Mal den feurigen Atem des Monsters. Die Hörselberge standen vor mir. Und ich lernte, dass der Atem des Monsters sowohl bergauf als auch bergab ganz schön schmerzen und mir zusetzen kann. Tierisch steil ging es bergan, sogar strammes Wandern war fast nicht möglich. Oben angekommen wurde es richtig abenteuerlich. Steil ging es auf schmalen, steinigen, wurzeligen Pfaden bergab. In völliger Dunkelheit. Ich habe mir eine hervorragende Lampe geliehen, mehr Licht ging nicht. Und trotzdem habe ich mich mehrfach nur knapp vor einem Sturz retten können. Ganz am Ende dieses Husarenritts wurde es so unsagbar steil, dass ich kaum noch laufen konnte. Das war der mit Abstand die technisch anspruchsvollste Strecke des gesamten Laufes.

An die nächsten 20-25 Kilometer habe ich kaum Erinnerungen. Ich lief, es lief, ich überholte, aß und trank – alles bestens. Das Monster war zahm und hielt sich zurück. Alles wunderbar also.

Jetzt war die spannende Frage: Wann würde ich in Sondra sein? Wenn es deutlich vor vier Uhr wäre – dann müsste ich da eine geraume Zeit herumstehen, bis ich weiter dürfte. Und das nach 8 Stunden laufend durch die Nacht? Dann würde das heißen: Gute Nacht Kreislauf! Nein, das durfte nicht passieren. Genauso übel wäre es aber, später zu kommen, für meine Psyche. Ich brauche die 18 Stunden Zeitpuffer, auch wenn ich sie wahrscheinlich nicht brauche. Wenn mein Kopf weiß, dass ich die Strecke jetzt auch „rückwärts krabbelnd“ schaffen würde, um im Zeitlimit zu bleiben, dann ist das sehr gut. Ein zu spätes Ankommen bei km 71 wäre für potentielle Krisen sehr förderlich. Also auch unbedingt vermeiden.

Ich laufe den Verpflegungspunkt an. Schaue auf die Uhr: 03:55 Uhr. WAAAAH! Perfekter geht es nicht. Super. Ich bin ein Uhrwerk, eine Maschine, ich bin der Hammer! Geilomat! Was habe ich mir in der Vorbereitung Sorgen um diesen Moment gemacht. Der Plan ist voll aufgegangen. Kurz stärke ich mich, und um 04:01 Uhr geht es weiter!

Teil 2: Die erste Krise, oder: des Monsters Klauen im Morgengrauen.

Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Phase des Laufs als Ursache eines psychologischen Fehlers in der Vorbereitung sehen soll oder nicht. Wie gesagt, ich war voll auf das Erreichen der 4-Uhr-Marke konzentriert. Und das war gut und richtig. Allerdings hatte sich damit auch -der Gedanke eingeschlichen: „Was danach kommt, das wird schon!“ Wurde es auch. Hart. Sehr hart. Hier, im Morgengrauen, irgendwo in Thüringen, ließ mich das Monster zum ersten Mal so richtig seine Krallen spüren. Leider sollte es beileibe nicht das letzte Mal sein.

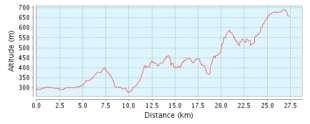

Nach km 71 kamen drei richtig, richtig knackige Berge, bei km 71, 79 und 83. Und die hatten es wirklich in sich. Und die aufgehende Sonne, das zurückkehrende Tageslicht schien meinem Körper zu signalisieren (es mögen auch die Einflüsterungen des Monsters gewesen sein): Jetzt ist gut, jetzt können wir schlafen. Und tatsächlich: Bei km 80 oder so bin ich, während ich die Berge hochwanderte (von stramm kann hier schon kaum noch die Rede sein), mehrere Male eingeschlafen. Im Laufen. Gemerkt habe ich es daran, dass ich völligen Blödsinn geträumt habe und davon wach geworden sind.

Nach km 71 kamen drei richtig, richtig knackige Berge, bei km 71, 79 und 83. Und die hatten es wirklich in sich. Und die aufgehende Sonne, das zurückkehrende Tageslicht schien meinem Körper zu signalisieren (es mögen auch die Einflüsterungen des Monsters gewesen sein): Jetzt ist gut, jetzt können wir schlafen. Und tatsächlich: Bei km 80 oder so bin ich, während ich die Berge hochwanderte (von stramm kann hier schon kaum noch die Rede sein), mehrere Male eingeschlafen. Im Laufen. Gemerkt habe ich es daran, dass ich völligen Blödsinn geträumt habe und davon wach geworden sind.

Diese Passage war nicht so schön. Am Verpflegungspunkt Ruhla fing es auch noch an zu regnen, mein Magen muckerte immer ausgeprägter, ich taumelte nur noch vor mich hin… nicht schön. Und hier begegnete ich zum ersten Mal Torsten, der auf seine Mädels wartete. Ich klagte ihm mein Leid und wankte weiter.

Kurz darauf wurde ich auch von der ersten Welle der 100-Km-Läufer überrollt (die sind um 04:00 –uhr gestartet, ihr km 10 war unser km 71 – ab dort verliefen die Strecken gleich!). Von diesem Zeitpunkt an war es nie mehr einsam auf der Strecke. Nach einiger Zeit, in dem sich laufen, wandern, schimpfen und motzen abwechselten, kämpfte ich mich wieder aus der Senke heraus. Der jetzt zu laufende Abschnitt (km 79-99 nach meiner Renneinteilung) ging stetig bergauf. Darauf war ich eingestellt. Das konnte ich anpacken. Handhaben. Und so lief es wieder besser. Ich hatte die erste gemeine Attacke des Monsters abgewehrt!

Teil 3 – Das Monster ist bezwungen! (wirklich?)

Im Training war ich Strecken von bis zu 101 Kilometern gelaufen. Jetzt nährte ich mich also dem „Neuland“. Und es folgte eine Phase der regelrechten Euphorie: Ich habe im Training gelernt, dass Krisen, auch mentale, bei mir oft am Energiemangel liegen. Und so habe ich vorgesorgt: Ich habe an jedem Verpflegungspunkt trotz meines Magens und akuter Unlust bewusst gegessen. Ich habe Gels dabei, die ich gut vertrage. Und, meine Geheimwaffe: von einer befreundeten Apothekerin habe ich den Tipp mit hochkalorischer Trinknahrung für Magenpatienten bekommen. Vier Flaschen davon steckten in meinem Rucksack. Und ein Gel und ein Fläschchen in der letzten Krise schienen Wunder gewirkt zu haben. Wie cool. Ich habe meine mentale Schwäche im Griff. Jetzt kann mich nichts mehr aufhalten!

Bei km 99 schaue ich auf meine Uhr – und kann es nicht fassen. 11:50 Stunden. Ich werde die 100 Kilometer in unter 12 Stunden laufen. Wie geil ist das denn? Ich hatte mit 13 Stunden gerechnet, das war der Plan. Das gibt mir den absoluten Kick. Ich telefoniere das erste Mal mit meiner Frau und berichte ihr euphorisch, wie gut es mir geht, wie genial alles ist, wie wohl ich mich fühle. Ich spreche meinen zwei Männern aus der Laufgruppe eine überschwängliche Sprachnachricht und trabe frohen Mutes weiter.

Bei km 99 schaue ich auf meine Uhr – und kann es nicht fassen. 11:50 Stunden. Ich werde die 100 Kilometer in unter 12 Stunden laufen. Wie geil ist das denn? Ich hatte mit 13 Stunden gerechnet, das war der Plan. Das gibt mir den absoluten Kick. Ich telefoniere das erste Mal mit meiner Frau und berichte ihr euphorisch, wie gut es mir geht, wie genial alles ist, wie wohl ich mich fühle. Ich spreche meinen zwei Männern aus der Laufgruppe eine überschwängliche Sprachnachricht und trabe frohen Mutes weiter.

Insgeheim fange ich an zu rechnen und zu überlegen, wo das hin führen könnte. Und wieder erlebe ich, dass ich mit den Jahren reifer, vernünftiger geworden bin. Ich muss noch 60 Kilometer laufen. Da kann noch so, so, so viel passieren. Ich verbiete mir jede Träumerei und laufe einfach weiter. Das war sehr weise. Aber ich bin mir sicher: Ich schaffe das. Ich komme an! (Das sollte ich auch, wenn mir mein Leben lieb ist. Denn meine Frau hat mir angedroht: „Wenn du das nicht finisht, brauchst du gar nicht mehr heimkommen. Ich lasse dich doch nicht so viele Stunden fürs Training ziehen, dafür dass du dann aufgibst. Vergiss es!“)

Von km 99-115 ist die beste Phase meines Laufes. Klar, ich bin alle, mir tun die Beine weh, ich bin müde – aber es läuft. Teilweise sogar kilometerweit ohne Gehpause. Ich genieße den Lauf und es ist einfach nur großartig!

Teil 4: Der Berg des Todes oder: die Finte des Monsters!

Ich wusste, dass das nicht so bleiben würde. Ich wusste, dass es jetzt hart werden würde. Aber ich konnte mir nicht mal im Ansatz vorstellen, was das jetzt vor mir liegende Teilstück mit und aus mir machen würde. Und erst jetzt, wo ich das hier schreibe, verstehe ich wirklich, was da eigentlich passiert ist.

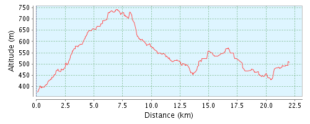

Bei km 115 liegt der Sportplatz Floh-Seligenthal. Dort ist ein Verpflegungspunkt und danach geht es hoch. Sehr hoch. Innerhalb von 7,5 km 400 Höhenmeter mit bis zu 14% Steigung. Brutal. Wirklich brutal. Gut laufbare Wege (naja, gehbar trifft es eher). Aber eben steil Und ewig lang. Ich wusste, dass das kommt. Ich habe es mir in zig Videos angesehen, ich habe das Höhenprofil meditiert. Aber nichts konnte mich darauf vorbereiten, was das Monster hier mit mir vor hat. Es war die perfideste Finte, die ich mir vorstellen konnte.

Ich bin diesen Berg fast komplett hoch gewandert. Einzelne Laufpassagen dienten eigentlich mehr der Ehrenrettung. Und trotzdem hat dieses Ding mir sämtliche Kraft aus den Knochen gezogen. Aber langsam und stetig bin ich hochgekommen, bis zur Ebertswiese. Dann 6 lange Kilometer bergab bis zum nächsten Verpflegungspunkt. Bergab tat alles weh. Ich musste mich zum Laufen zwingen (das war der Deal mit mir selbst: berghoch darfst du wandern – bergab oder in der Ebene wird konsequent gelaufen!). Es tat weh in den Oberschenkeln, den Waden, den Füßen, dem Oberkörper – und dieser Weg wollte trotzdem kein Ende nehmen. Es war bitter, bitter hart.

Ich bin diesen Berg fast komplett hoch gewandert. Einzelne Laufpassagen dienten eigentlich mehr der Ehrenrettung. Und trotzdem hat dieses Ding mir sämtliche Kraft aus den Knochen gezogen. Aber langsam und stetig bin ich hochgekommen, bis zur Ebertswiese. Dann 6 lange Kilometer bergab bis zum nächsten Verpflegungspunkt. Bergab tat alles weh. Ich musste mich zum Laufen zwingen (das war der Deal mit mir selbst: berghoch darfst du wandern – bergab oder in der Ebene wird konsequent gelaufen!). Es tat weh in den Oberschenkeln, den Waden, den Füßen, dem Oberkörper – und dieser Weg wollte trotzdem kein Ende nehmen. Es war bitter, bitter hart.

Aber ich hielt durch. Dachte, ich hätte dem Monster die Stirn geboten. Den schlimmsten Berg bezwungen. Aber das war alles reine Täuschung gewesen. Der Berg war ein Helfershelfer des Monsters gewesen. Seine eigentliche Attacke sollte erst kommen. Und zwar gewaltig.

Teil 5: Das finstere Tal – in mir

Wie gesagt: Ich hatte es eigentlich überstanden. Die schlimmste Passage des Laufes, vor der ich mich am meisten gefürchtet hatte, lag hinter mir. Ich hatte schon 127 km oder (meine Uhr hatte sich verabschiedet, das Akku war dem Monster zum Opfer gefallen) gelaufen, es waren nur noch 34 Kilometer. Nur noch zwei Berge, danach nur noch kleinere Wellen (FEHLER! FEHLER! FEH… egal!).

Noch 32 km ins Ziel

Ich habe schon einige Krisen in meiner Laufkarriere hinter mir. Und ich habe ihnen schon oft nachgegeben. Ich dachte, ich wüsste, was es bedeutet, mental ganz unten zu sein. Aber so etwas wie da, in den Wäldern Thüringens, das habe ich noch nie erlebt.

Ich habe noch 30 Kilometer zu laufen. 30. Das ist nichts. Und ich weiß, auch wenn ich seit Ewigkeiten nicht mehr aufs Handy geschaut habe, auch wenn meine Uhr aus ist, ich weiß, dass ich im Zeitlimit ankommen werde. Wahrscheinlich sogar unter 24 Stunden, wenn ich durchwandere. Aufgeben ist überhaupt keine Option. Und trotzdem kann ich nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich kann auch auf der Geraden kaum noch laufen. Ich komme nicht mehr voran. Und das Wissen, dass diese 30 Minuten mich mindestens noch mal 4 Stunden, wahrscheinlich mehr, kosten werden, macht mich fertig. Dazu regnet es, mir ist bitter kalt. Ich will nicht mehr. Wie gesagt: Aufgeben ist keine Option. Aber es ist so dunkel in mir.

Ich rufe meine Frau an. Als ich ihre Stimme höre, kann ich nicht mehr: Ich heule wie ein kleines Kind. Ich bin am Ende. Wir haben vorher alle Szenarien durchgesprochen, wie sie reagieren soll, wenn ich während einer Krise anrufe. Dieses hier war nicht dabei. Das kenne ich so nicht. Nie habe ich mich beim Laufen so alleine, so verlassen gefühlt. Noch nie war es so finster in mir. Grausam. Einfach nur schrecklich. Ich passiere, mit meiner Frau am Telefon, die Wangen noch tränennass, den nächsten Verpflegungspunkt. Noch 29 km. Ich beende das Gespräch. Und es macht klick in meinem Kopf

Teil 6: Der Konter

Und auch das habe ich noch nicht erlebt. Von einem Moment auf den anderen macht es klick und ich schalte in den „Ihr könnt mich alle am Arsch lecken“ Modus. Entschuldigt die Wortwahl, aber anders kann ich es nicht beschreiben. Auf einmal ist eine Wut, ein Trotz, ein Feuer in mir, dass die Dunkelheit wegbrennt. Ich habe Kopfhörer im Handy angestöpselt, um besser telefonieren zu können. Ich höre nie, nie Musik beim Laufen. Ich hasse das und schaue auch immer ein wenig verächtlich auf andere herab, die das brauchen. Ich liebe das Laufen so sehr, mich stört da jedes Beiwerk.

Aber jetzt mache ich meine Musik an. Und drücke jedes Lied weg, das zu langsam, zu soft ist. Ich brauche jetzt rotzige, harte, böse Musik. Maiden, Metallica, Vollbeat, Becoming the Archetype, Helloween, Blind Guardian brüllen mich an. Ich brülle zurück. Brülle das Monster an. Schreie es zurück in seine Höhle. Und – laufe! Langsam. Beschwerlich. Aber ich laufe. Meter um Meter. Schritt für Schritt. Ansteige muss ich immer noch gehen, aber ich komme vorwärts. Und ich renne das Monster in Grund und Boden.

Ich habe meine Taktik geändert. An jedem Verpflegungspunkt steht die Kilometerzahl wo wir uns befinden und wie weit es noch bis zum nächsten Verpflegungspunkt ist. Das bedeutet für mich ab jetzt 2 Informationen: 1. Beim NÄCHSTEN Verpflegungspunkt sind es dann nur noch XY Kilometer bis ins Ziel. Und 2. Die 5 Km bis zum nächsten Verpflegungspunkt gehe ich jetzt an. Das packe ich!

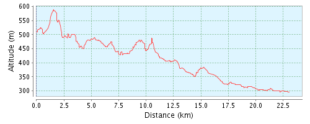

Kein Blick mehr auf die Uhr. Kein „wie lange noch“. Nur noch der nächste Verpflegungspunkt zählt. Und das klappt. Es klappt hervorragend. Noch 24 km. Noch 19 (EINE EINS VORNE!!!) Noch 14. Es klappt. Klar, ich komme nicht mehr schnell voran. Aber ich komme voran. Weggeblasen ist die Krise von vor kurzem. Die Wut verraucht mehr und mehr – aber das Monster scheint sich geschlagen zu geben. Diese Phase des Laufes ist nicht schön. Aber ungemein befriedigend. Ich schaffe das. Egal in welcher Zeit. Und das Monster kann mich mal!

Ich telefoniere noch mal mit meiner Frau und gebe ihr meinen Sinneswandel durch. Sie erwähnt dabei eine Zeit. Ich kann mich aber später nicht mehr erinnern, ob sie sagte: Du bist sicher unter 22 Stunden oder du hast die 22 vorne sicher. Ist mir in diesem Moment aber auch egal. Es läuft. Und ich auch. Und das Monster? Liegt in der Ecke und wimmert!

Teil 7 Ein letztes, verzweifeltes Aufbäumen

Aber so leicht lässt sich das Monster nicht bezwingen. Einmal noch will es alles geben. Und mein Kopf liefert bereitwillig Schützenhilfe.

Der Verpflegungspunkt in Tabarz sollte bei km 147 sein. 5 Kilometer entfernt. Laut Wanderwegweiser ca. 500 Meter nach dem letzten Verpflegungspunkt ist der Ort 3,5 Kilometer entfernt. Erstaunlich schnell (zu schnell?) ist der Ort erreicht. Und dann beginnt das Leid. Wir laufen durch den Ort durch, in den Wald hinein – und den Berg hinauf. Hinter jeder Ecke erwarte ich den Verpflegungspunkt. Und er kommt und kommt nicht. Noch eine Biegung, noch eine Kurve – immer und stetig bergauf. Dann noch eine Treppe, noch eine Wiese, noch eine Rampe… und dann ist er da.

Nächster Verpflegungspunkt: 6 km. Diese Kombination zerstört mich. Ich bin alle. Am Ende. Ich trinke zwei Becher und trabe lustlos weiter. Die Energie ist weg. Das Monster mobilisiert nochmal alles, was es hat. Ich muss gehen. Nicht wandern. Gehen. Auch bergab. Ich mag nicht mehr. Die Beine – wie Gummi. Das wird jetzt hart. Die einzige Vorgabe, die ich aufrechterhalten kann ist, dass ich zwischen den Verpflegungspunkts keine Pausen machen darf. Ich muss in Bewegung bleiben. Also trotte ich weiter. Das Monster zerrt an meinen Kleidern, aber ich gebe nicht nach. Denn es naht der Ritter auf dem Drahtross!

Nächster Verpflegungspunkt: 6 km. Diese Kombination zerstört mich. Ich bin alle. Am Ende. Ich trinke zwei Becher und trabe lustlos weiter. Die Energie ist weg. Das Monster mobilisiert nochmal alles, was es hat. Ich muss gehen. Nicht wandern. Gehen. Auch bergab. Ich mag nicht mehr. Die Beine – wie Gummi. Das wird jetzt hart. Die einzige Vorgabe, die ich aufrechterhalten kann ist, dass ich zwischen den Verpflegungspunkts keine Pausen machen darf. Ich muss in Bewegung bleiben. Also trotte ich weiter. Das Monster zerrt an meinen Kleidern, aber ich gebe nicht nach. Denn es naht der Ritter auf dem Drahtross!

Teil 8 Der Todesstoß

Torsten kommt mir auf dem Fahrrad entgegen. Er erfasst auf einen Blick, dass es mir dreckig geht. Er bietet mir an, mich bis ins Ziel zu begleiten, ich lehne ab, weil ich meine Ruhe will. Und dann sagt er den einen Satz, der wieder einen Schalter in mir umlegt: „Soll ich dir sagen, wie weit es noch ist? Ich komme gerade aus dem Ziel. 10,60 Kilometer!“ BÄM! Das war es. Jetzt liegt das Monster, die alte Sau, tot darnieder. 10,6. Ich bin schon viel weiter als ich dachte. Los geht es!

Und ich laufe wieder. Nicht die ganze Zeit (Steigungen und so…), aber fast. Und es geht. Es geht voran. Der Verpflegungspunkt km 153 ist schneller und besser erreicht als erträumt, bis zum Verpflegungspunkt km 156 (LE-GEN-DÄR!!!) laufe ich durch. Hier entschließe ich folgendes Vorgehen. Bei Verpflegungspunkt km 159 frage ich nach der Zeit. Wenn es vor 17:45 ist, habe ich eine Zeit von unter 22 Stunden sicher (ihr erinnert euch an die Aussage meiner Frau?). Wenn es 17:45 ist, gebe ich noch mal Gas, um die 21 vorne zu sichern, wenn es später ist trinke ich gemütlich ein Bier und rolle ins Ziel.

Insgeheim fürchte ich diesen Moment. Was, wenn ich meine Frau falsch verstanden habe und es viel später ist? Egal, nicht mehr zu ändern.

Auf den letzten 5 Kilometern des Laufes überhole ich noch etliche Läufer. Ich mache keine Gehpausen mehr und habe wohl unter 30 Minuten dafür gebraucht. Das Monster ist bezwungen, es liegt in den letzten Todeszuckungen.

Der letzte Verpflegungspunkt ist erreicht. Ich frage nach der Uhrzeit und bekomme eine Armbanduhr hingehalten. Ich traue meinen Augen nicht. Ich schlage die Hände vors Gesicht. Bin fassungslos. Mir schießen die Tränen in die Augen (ja, ich bin übermüdet und fix und alle, da werde ich eben emotional…). Es ist 16:20. Ich werde deutlich unter 21 Stunden brauchen. Mehr als drei Stunden schneller, als ich mir in den kühnsten Träumen ausgemalt habe. Ich kann es nicht fassen.

Die letzten beiden Kilometer werden die besten meines Läuferlebens. Ich schwebe nach Fröttstädt, durch den Ort, auf Zielgelände. Reiße die Arme hoch. Durch den Zielkanal. Und dann bricht sich ein Urschrei bahn. Ich habe gesiegt. Das Monster bezwungen. Und mir bewiesen, dass ich mental härter bin als befürchtet. Das ganze Training hat sich ausgezahlt. 100 Meilen. 161 Kilometer. In solch einer Zeit. Ich kann es immer noch nicht fassen.

Das Monster ist erlegt!

Lieber Christian,

schön das Du das Monster besiegt hast. Ein klasse Laufbericht der anderen Art. Man bekommt schon einen Eindruck vom Seelenleben eines Ultras. Bin sehr begeistert. Danke Dir dafür.

Andreas Seise